・会津は(全国的に?)、立春から10日ほどが一番寒い。今日は寒の続きの中休み、といった感じでぬるい一日だったが、明日朝はまた氷点下10度に迫る勢いで冷え込むらしい。あまりの寒さで外に出られない猫たちは必然的に一番暖かい居間に集まってしまい、猫密度が高すぎると無用な小競り合いが起こるか、思いもかけないところで駆けっこが始まったりする。次にまた、母を乗せて遠方の病院に出かけるまで数日間は、この調子で過ごすととになる。

・実家には2セットのPCとネット環境、アナログ主体のオーディオ環境があるから、本さえ持ち込めば勉強するには困らない。父が使っていた金属用を中心とする多量の工具もあるから、もうちょっとの細工でアンプ製作環境も整えられるかも。

憧れの送信管アンプ(その4)

12月7日、校務のために出校し、早く帰るつもりが結局一日仕事になった。そして帰宅後、簡単な夕食を済ますと、待ちに待ったSV-2に着手した。まずは興奮を抑えて梱包を開く。一度出したら二度と戻せないと思えるくらい、見事に詰められた部品の数々。どうせ戻すことはないから、遠慮なく取り出させてもらおう。

一番上にある頑丈な箱は、標準仕様の直熱三極管845。

これまで触ったこともない大きな真空管だ

。このセットでは、片チャンネルに3本の真空管を使う。初段に高μ双三極管12AX7、ドライブ段には人気の高いビーム出力管KT88。そして出力段に845を使う。大きさの比較に一枚。

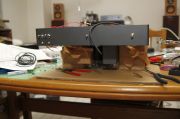

組み立ての間、バックで音楽を再生するTU-879S with KT88は、12AX7とKT88で構成されているから、普段使いのアンプの後ろに巨大な845を乗せることになる。

回路図は、暗記するくらい読み込んだ。信号系はシンプルな三段増幅で、部分帰還とオールオーバー帰還がかかるが、部品点数は決して多くない。だが、プレートに1000Vをかける845を安定的に動作させるため、電源部は手が込んでおり、部品も多い。次から次へと出てくる、きれいに袋詰めされた部品を見ていると、完成させられるかどうか、正直、不安になってくる。

事前に頂戴していたマニュアルを熟読していたから、すべての手順は頭に入っていたが、改めて添付のマニュアルを読み直し、合理的に構成された手順をひとつずつ辿っていく。手配線アンプの組み立て手順は、シャーシにねじ止めする部品の組み付け、配線、部品のはんだ付け、と進むが、ねじ止めの前に線材を付けておかないと、こてが届かなくなる箇所がある。SV-2の場合、シャーシはフレームと天板、底板に別れ、フレームにスイッチ類

、VR

、ソケット、ヒューズなどが付く。前面のスイッチ、VRは、取り付け前に所定の長さのテフロン線やシールド船をはんだ付けしておかないと、先に進めない。背面側にはソケットのほか、

845の直流点火用に大きなブリッジダイオードが2つ付く。

細かいはんだ付け箇所は、丁寧にテスターでチェックしながら進む。

天板に真空管ソケット、ブロックコンデンサ、そして非常に重たいトランス類(チョーク×2、出力×2、電源1)を固定し、裏には部品の中継ポストとして使うラグ版、コンデンサ、ハムバランサなど、マニュアルと照合しながら所定の位置に取り付け、フレームに固定する。

作業開始から数時間がたち、大分疲れを感じ始めた。日付も変わるころ、初日の作業の最後に、抵抗をすべて測定し、大きさごとに発泡スチロールに刺しておくことにした。こうしておけば、はんだ付けの際、効率よく進む。

ところが、計測が終わるころ、小さなトラブルに気が付いた。ドライブ段、KT88のバイアス抵抗に使う2kΩが1本しかないのだ。ステレオだから当然、2本必要なのだが、どこを探しても出てこない。すべての抵抗を計測し、1kΩが1本残った。どうやらキット屋さんの手違いのようだ。自分のパーツ箱を探してみるが、200Ωや20kΩはあるが、2kΩはなぜか持っていない。甲府にはパーツショップはないし、翌朝、秋葉原に出向くのも効率が悪すぎる。キット屋さんに連絡すれば、最速で送ってくれるだろうが、一日作業ができなければ、週末に完成させることができなくなる。集中力が切れないうちに、一気に完成させないと、失敗するような気がしてならない。

結局、パーツ箱にあった1kΩと間違って入っていた1kΩを直列につなぎ、熱収縮チューブで包んで他の部品と接触しないような細工を施し、2kΩの抵抗を用意した。

ここまで進めたところで、目が悲鳴を上げ始めた。初日の作業はここまでにし、一眠りすることにしよう。疲れていても興奮は続いているから、寝付けるかどうかはわからないが。