2008.02.03 日曜日 21:44

まだまだオーディオ機器を作る

(多分)今年二度目の雪のせいで、車の音も少なく、静かな日曜日になった。受験生諸君には試練の季節だが、冬の後には必ず春が来る。

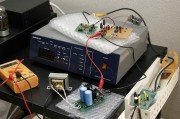

一昨日から半日ずつかけて作っていた機械が完成。目下テスト運用中。でも今日のエントリに出てくるのは別の機械(←おいッ!)

昨年の12月初旬、一部の自作オーディオマニアが待ち望んだ、とあるキットが発売された。エレキットの真空管バッファ搭載CDプレーヤー・キットがそれだ。エレキットのシリーズではTU-875、TU-879Sを作り、作り易さと性能、価格のバランスを高く評価している。同社では過去三度、CDプレーヤーキットを発売しているが、今回は過去の実績を踏まえた集大成的な製品で、しかも限定品だという。「限定品」、なんと甘美な響きか・・・(正気に戻れ!>自分)。

この一年、というか半年ほど、集中して物を買っている『キット屋』さんでも予約を受けてくれるというので、早速注文したのが11月。一月ほど待って、予定より数日遅れたが、商品が届いた。

ざっとマニュアルを読んでみると、予想通り簡単至極。まだ校務のある週の半ばだったが、2時間半の予定で組み立てに挑むことに。

ざっとマニュアルを読んでみると、予想通り簡単至極。まだ校務のある週の半ばだったが、2時間半の予定で組み立てに挑むことに。

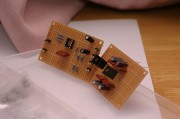

作業は、ガラスエポキシ基板を切り離すことから始まる。 これはエレキットのお約束。大きなメイン基板だけでなく、小さな破片のような基板もそれぞれ仕事をする。続けて部品のハンダ付け。最初に仕上げるのは、一番大きな基板。

これはエレキットのお約束。大きなメイン基板だけでなく、小さな破片のような基板もそれぞれ仕事をする。続けて部品のハンダ付け。最初に仕上げるのは、一番大きな基板。 整流回路を含むバッファアンプは、この機械のいわばセールスポイント。増幅素子は真空管1本(双三極管という、1本に2本分の機器が入った真空管を使い、ステレオ構成になる)で、ソケットは裏側に着く。

整流回路を含むバッファアンプは、この機械のいわばセールスポイント。増幅素子は真空管1本(双三極管という、1本に2本分の機器が入った真空管を使い、ステレオ構成になる)で、ソケットは裏側に着く。

沢山のボタン類は、細長い基板に小さなスイッチを乗せていく。 細かい部品の取付けや下準備には、相棒が大活躍する。

細かい部品の取付けや下準備には、相棒が大活躍する。 一心に部品を取り付けていくと、次第に雑念が落ち、忘我の境地に入っていく・・・・。

一心に部品を取り付けていくと、次第に雑念が落ち、忘我の境地に入っていく・・・・。

一昨日から半日ずつかけて作っていた機械が完成。目下テスト運用中。でも今日のエントリに出てくるのは別の機械(←おいッ!)

昨年の12月初旬、一部の自作オーディオマニアが待ち望んだ、とあるキットが発売された。エレキットの真空管バッファ搭載CDプレーヤー・キットがそれだ。エレキットのシリーズではTU-875、TU-879Sを作り、作り易さと性能、価格のバランスを高く評価している。同社では過去三度、CDプレーヤーキットを発売しているが、今回は過去の実績を踏まえた集大成的な製品で、しかも限定品だという。「限定品」、なんと甘美な響きか・・・(正気に戻れ!>自分)。

この一年、というか半年ほど、集中して物を買っている『キット屋』さんでも予約を受けてくれるというので、早速注文したのが11月。一月ほど待って、予定より数日遅れたが、商品が届いた。

ざっとマニュアルを読んでみると、予想通り簡単至極。まだ校務のある週の半ばだったが、2時間半の予定で組み立てに挑むことに。

ざっとマニュアルを読んでみると、予想通り簡単至極。まだ校務のある週の半ばだったが、2時間半の予定で組み立てに挑むことに。作業は、ガラスエポキシ基板を切り離すことから始まる。

これはエレキットのお約束。大きなメイン基板だけでなく、小さな破片のような基板もそれぞれ仕事をする。続けて部品のハンダ付け。最初に仕上げるのは、一番大きな基板。

これはエレキットのお約束。大きなメイン基板だけでなく、小さな破片のような基板もそれぞれ仕事をする。続けて部品のハンダ付け。最初に仕上げるのは、一番大きな基板。 整流回路を含むバッファアンプは、この機械のいわばセールスポイント。増幅素子は真空管1本(双三極管という、1本に2本分の機器が入った真空管を使い、ステレオ構成になる)で、ソケットは裏側に着く。

整流回路を含むバッファアンプは、この機械のいわばセールスポイント。増幅素子は真空管1本(双三極管という、1本に2本分の機器が入った真空管を使い、ステレオ構成になる)で、ソケットは裏側に着く。

沢山のボタン類は、細長い基板に小さなスイッチを乗せていく。

細かい部品の取付けや下準備には、相棒が大活躍する。

細かい部品の取付けや下準備には、相棒が大活躍する。 一心に部品を取り付けていくと、次第に雑念が落ち、忘我の境地に入っていく・・・・。

一心に部品を取り付けていくと、次第に雑念が落ち、忘我の境地に入っていく・・・・。