2008.06.17 火曜日 22:39

ひねもすオーディオ機器を作る

・私の健康状態について、ご心配いただき有り難うございます。当面の危険は完全になくなったものと考えていますが、薬が効いた状態に身体が慣れていないため、ぼんやりが続いています。追い追い個別にご報告します。

・下山判事の準抗告が棄却されていました。最高裁は、国会の裁判官訴追委員会に訴追を請求しました。久し振りに弾劾裁判が行われることになりそうです。このあたりの手続は、今後マスコミが詳細に説明してくれるでしょうから、講義する側としては非常に有り難い状況です。それにしても、弾劾裁判所のURL、力強くて大好きです。

音の良いプリアンプを作ろう(その3)

日頃の行いは決してよくないが、時折、ぽっかりと時間が空くことがある。料理、読書、写真などなど、どんな趣味に費やすか、はたまたひたすら寝て過ごすか。まぁほとんど実家との往復で消えてしまう纏まった自由時間だが、日程の関係で甲府にいなければならず、しかも喫緊の用向きは全部処理済、なんて僥倖も訪れることがある。

音の良いプリアンプ作戦は、1月末日から2月の頭にかけての週末、午後と土日を使って決行と相成った。暖房なしでも汗ばむくらい日差しの暖かな窓辺で、金属板に穴を開けるという初めての作業に挑んだ。CADを使い実寸で出力した配置図をシャーシに貼り、パンチで穴の位置を決め、細めのドリルで穴を開けていく。必要な大きさまで次第に太いチャックを使い、更にステップドリル、油圧パンチで予定したサイズまで穴を広げていく。のだが、何分初めてのことで、刃先が暴れ。穴が微妙に、時に明確にずれてしまう。穴を開け終わるまで数時間を要し、キズ数ヶ所と使えない穴数個も含めて、使用に耐えうるギリギリの線で止まった。 もうちょっとミスったら構造部品の組み付けに齟齬が生じ、ケース一つをボツにするところだった。真っ直ぐに並ぶはずのトランス3つが何故か蛇行し(?!)、修行不足を思い知った。父が存命だったら、「下手くそ」と一言で評価を下し、アドバイスをくれただろうに。残念でならない。これで初日の作業はおしまい。目と肩が凝って、これ以上の継続は無理と判断した。

もうちょっとミスったら構造部品の組み付けに齟齬が生じ、ケース一つをボツにするところだった。真っ直ぐに並ぶはずのトランス3つが何故か蛇行し(?!)、修行不足を思い知った。父が存命だったら、「下手くそ」と一言で評価を下し、アドバイスをくれただろうに。残念でならない。これで初日の作業はおしまい。目と肩が凝って、これ以上の継続は無理と判断した。

・下山判事の準抗告が棄却されていました。最高裁は、国会の裁判官訴追委員会に訴追を請求しました。久し振りに弾劾裁判が行われることになりそうです。このあたりの手続は、今後マスコミが詳細に説明してくれるでしょうから、講義する側としては非常に有り難い状況です。それにしても、弾劾裁判所のURL、力強くて大好きです。

音の良いプリアンプを作ろう(その3)

日頃の行いは決してよくないが、時折、ぽっかりと時間が空くことがある。料理、読書、写真などなど、どんな趣味に費やすか、はたまたひたすら寝て過ごすか。まぁほとんど実家との往復で消えてしまう纏まった自由時間だが、日程の関係で甲府にいなければならず、しかも喫緊の用向きは全部処理済、なんて僥倖も訪れることがある。

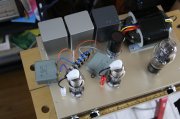

音の良いプリアンプ作戦は、1月末日から2月の頭にかけての週末、午後と土日を使って決行と相成った。暖房なしでも汗ばむくらい日差しの暖かな窓辺で、金属板に穴を開けるという初めての作業に挑んだ。CADを使い実寸で出力した配置図をシャーシに貼り、パンチで穴の位置を決め、細めのドリルで穴を開けていく。必要な大きさまで次第に太いチャックを使い、更にステップドリル、油圧パンチで予定したサイズまで穴を広げていく。のだが、何分初めてのことで、刃先が暴れ。穴が微妙に、時に明確にずれてしまう。穴を開け終わるまで数時間を要し、キズ数ヶ所と使えない穴数個も含めて、使用に耐えうるギリギリの線で止まった。

もうちょっとミスったら構造部品の組み付けに齟齬が生じ、ケース一つをボツにするところだった。真っ直ぐに並ぶはずのトランス3つが何故か蛇行し(?!)、修行不足を思い知った。父が存命だったら、「下手くそ」と一言で評価を下し、アドバイスをくれただろうに。残念でならない。これで初日の作業はおしまい。目と肩が凝って、これ以上の継続は無理と判断した。

もうちょっとミスったら構造部品の組み付けに齟齬が生じ、ケース一つをボツにするところだった。真っ直ぐに並ぶはずのトランス3つが何故か蛇行し(?!)、修行不足を思い知った。父が存命だったら、「下手くそ」と一言で評価を下し、アドバイスをくれただろうに。残念でならない。これで初日の作業はおしまい。目と肩が凝って、これ以上の継続は無理と判断した。二日目の午後、校務を終えて帰宅すると、早速作業にかかる。

このアンプでは、電源部が、公表されている回路図とやや異なる構成を採る。ヒーターの電源は、秋月電子の定電圧キット

を使い、リップルの取れたきれいな直流15Vを作り、定格7.5Vを2本、シリーズに繋いだ。半固定抵抗で微調整できるが、球の個体差があり、0.2V程度の誤差が出た。

を使い、リップルの取れたきれいな直流15Vを作り、定格7.5Vを2本、シリーズに繋いだ。半固定抵抗で微調整できるが、球の個体差があり、0.2V程度の誤差が出た。

部品点数はかなり少なく、特に信号系はすっと見通せるくらいにシンプル。

後日、一部部品をちょっと高級なものと交換することになるが、二日目の日没近く、この段階まで進んだ。

後日、一部部品をちょっと高級なものと交換することになるが、二日目の日没近く、この段階まで進んだ。

この回路のキモになる出力トランスには直流を流すことができない。そのため1μFのコンデンサで直流を遮断する(クラーフ結合)ことになるが、ここのコンデンサによって音に変化が出るという。そこで仮に、ネジ式の端子板を接続し、いろいろなコンデンサを取り替えて、音を聴いた上でどれを使うか決めることにした。

候補として用意したのは、ごく当たり前の茶色いフイルムコン、ロシア球屋のFさんから、今回の作業前に届けてもらった旧ソ連軍用オイルコンが2種類。結論からいうと、とある町のパーツ屋で買った「茶色」はノイズっぽくて使い物にならず、瞬時に却下。オイルコンは薄い灰色と濃い肌色の2種類で、出てくる音も色の印象に近いような気がする。音色では肌色に惹かれるものがあるが、取り付けの容易さが決め手となり、灰色のコンデンサを採用。

候補として用意したのは、ごく当たり前の茶色いフイルムコン、ロシア球屋のFさんから、今回の作業前に届けてもらった旧ソ連軍用オイルコンが2種類。結論からいうと、とある町のパーツ屋で買った「茶色」はノイズっぽくて使い物にならず、瞬時に却下。オイルコンは薄い灰色と濃い肌色の2種類で、出てくる音も色の印象に近いような気がする。音色では肌色に惹かれるものがあるが、取り付けの容易さが決め手となり、灰色のコンデンサを採用。

大きめのケースにしたので内部は余裕があり、ラインの引き回しもゆとりがあるのでノイズはない。

そしてその夜、一応の完成に漕ぎ着けた。

キットではなく、パーツを集めて自力で組み上げた最初のアンプが出す音は、言葉にならないほど甘美だ。実際、CDPをパワーアンプに直結する方が効率的には優れているはず。だがプリアンプを挟むと、音に艶と力感が増す。音量を絞っても音が痩せることはなく、濃さ、力強さを保ったまま小さくなる。Western Electric 328A互換という旧ソ連球(英語表記:7J12S)は、ものすごい性能だ。これからエージングを経てどんな音に仕上がるか、楽しみで仕方がない。嗚呼、この泥沼のような道は、なんて楽しいのだろうか。

キットではなく、パーツを集めて自力で組み上げた最初のアンプが出す音は、言葉にならないほど甘美だ。実際、CDPをパワーアンプに直結する方が効率的には優れているはず。だがプリアンプを挟むと、音に艶と力感が増す。音量を絞っても音が痩せることはなく、濃さ、力強さを保ったまま小さくなる。Western Electric 328A互換という旧ソ連球(英語表記:7J12S)は、ものすごい性能だ。これからエージングを経てどんな音に仕上がるか、楽しみで仕方がない。嗚呼、この泥沼のような道は、なんて楽しいのだろうか。

comments